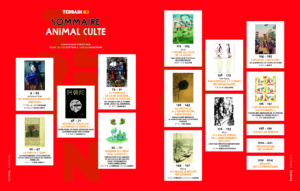

Gallia 82

Topographie urbaine en Gaule durant l’Antiquité tardive : des chefs-lieux de cité multipolaires

En décembre 2023, la ville de Bordeaux accueillait le huitième colloque international de l’association Antiquité tardive en Gaule (ATEG) dont le titre était volontairement interrogatif : « Les villes de l’Antiquité tardive en Gaule et dans les régions mitoyennes : des sites multipolaires ? ». Ce volume s’en fait l’écho au travers d’articles issus des communications qui portent sur plus d’une vingtaine de chefs-lieux de cité des provinces gauloises, examinés sur une période allant du iiie au ve s. apr. J.-C. Une ouverture est en outre proposée au travers d’exemples voisins, choisis en Italie du Nord, en Espagne et en Afrique du Nord.

La documentation archéologique, bien que parfois lacunaire, y est mise à l’honneur pour contrecarrer l’image communément admise de villes capitales qui, aux ive–ve s., auraient été limitées à la seule emprise de leur enceinte tardive ou, notamment en Narbonnaise, à un espace réduit et concentré au sein des fortifications érigées au Haut-Empire. Dans la plupart des cas, on constate en réalité l’existence – hors les murs ou dans les murs – de noyaux d’occupation au sein desquels se distinguent, dans les exemples les mieux informés, des formes urbaines et des activités diversifiées. Ces villes multipolaires composent une image du paysage urbain radicalement différente de celle qui était jusqu’alors envisagée et constituent le socle de l’émergence au vie s. de la ville chrétienne.

Propos introductifs

Léopold Maurel

Avant-propos

Marc Bouiron

Avant-propos

Olivier Devillers

Avant-Propos

Simon Esmonde Cleary, Vanessa Elizagoyen, Michel Kasprzyk et Martial Monteil

« Urbs ipse moenia (non) sunt »

Décentrer et déconstruire la ville de l’Antiquité tardive en Gaule [traduction]

La Novempopulanie et les Aquitaines

William Van Andringa, Jean-Patrick Duchemin et Raphaël Golosetti

Saint-Bertrand-de-Comminges : christianisme et mutations urbaines durant l’Antiquité tardive

Vanessa Elizagoyen, Vincent Geneviève, David Guitton, Stéphanie Raux et Laure Simon

avec la collaboration de Marie-Agnès Gaidon-Bunuel, Pascal Capus, Franck Decanter, Carole Fondeville, Pascale Galibert, Bernard Gratuze, Lucie Lemoigne, Vincent Pasquet, Sylvie Soulas et Frédéric Vinolas

Évolution de Bordeaux durant l’Antiquité tardive

Coralie Demangeot, Amaia Legaz, Fanny Larre, Francis Dieulafait et Laëtitia Pédoussaut

Des sépultures multiples témoins d’une crise sanitaire tardo-antique dans la nécropole de Saint-Seurin à Bordeaux

Jean-Philippe Baigl avec la collaboration de David Guitton et Gaëlle Lavoix

L’organisation de Saintes durant l’Antiquité tardive : vers une redéfinition des espaces

Les Narbonnaises et la Viennoise

Marc Heijmans

L’occupation polynucléaire des villes de Gaule narbonnaise durant l’Antiquité tardive : quelques exemples provençaux

Olivier Ginouvez

Narbonne tardive : quelle analyse pour quel état des lieux ?

Caroline Michel d’Annoville et Anaïs Roumégous

Vaison-la-Romaine : premier état des lieux et nouvelles données sur le secteur des thermes du Nord durant l’Antiquité tardive

Benoît Helly, Tony Silvino et Jean-François Reynaud

Vienne durant l’Antiquité tardive

Les Lyonnaises

Tony Silvino, Emmanuelle Dumas, Julian Castelbou et Jean-François Reynaud

Lyon durant l’Antiquité tardive : une ville double tournée vers la Saône

Michel Kasprzyk, Yannick Labaune, Stéphane Alix et Angélique Tisserand

Autun durant l’Antiquité tardive : naissance d’une ville multipolaire

Michel Kasprzyk avec la collaboration de Stéphane Alix

La topographie de Sens et de Troyes durant l’Antiquité tardive

Stéphane Augry, Isabelle Bollard-Raineau, Pierre Chevet, Xavier Favreau, Christian Le Boulaire, Hugo Meunier, Martial Monteil, Maxime Mortreau et Martin Pithon

Angers et Le Mans : deux chefs-lieux de cité de Lyonnaise à la fin de l’Antiquité

La Grande Séquanaise, les Belgiques et les Germanies

Marie-Laure Bassi et Adrien Saggese

État des connaissances sur Besançon durant l’Antiquité tardive

Louis Hugonnier et Richard Fronty avec la collaboration de Anthony Lefebvre, Angélique Montes et Rudy Debiak

Nouvelles données sur la topographie de la ville de Soissons durant l’Antiquité tardive

Gaël Brkojewitsch, Christian Dreiber, Simon Ritz et Luc Sanson avec la collaboration de Stéphane Alix, Stéphane Augry, Jean–Denis Laffite et Franck Gama†

La topographie de Metz durant l’Antiquité tardive

Magalie Cavé, Pierre Mathelart et Sandrine Thiol avec la collaboration de Yoann Rabasté

L’évolution des quartiers excentrés de Reims durant l’Antiquité tardive

Jakob Baerlocher et Anna Flückiger

La périphérie du Castrum Rauracense (Kaiseraugst) durant l’Antiquité tardive : synthèse préliminaire [traduction]

Alexander Heising

La topographie de Mayence durant l’Antiquité tardive [traduction]

Ouverture – Entre Italie, Espagne et Afrique du Nord

Laurent Brassous et Sabine Panzram

Étude comparée des villes de la péninsule Ibérique méridionale et du nord de l’Afrique durant l’Antiquité tardive : la polynucléarité urbaine en question

Gian Pietro Brogiolo et Alexandra Chavarría Arnau

Églises et villes multipolaires en Italie du Nord durant l’Antiquité tardive