Black Hole – Why I have never been a rose

Dans les cadre des Rencontres cinéma et sciences humaines

Séance spéciale : reprise du palmarès du Festival international Jean Rouch

Black Hole

Why I have never been a rose

Un film d’Emmanuel Grimaud et Arnaud Deshayes (1h09)

Mention spéciale du Jury au Festival international Jean Rouch 2020

Résumé

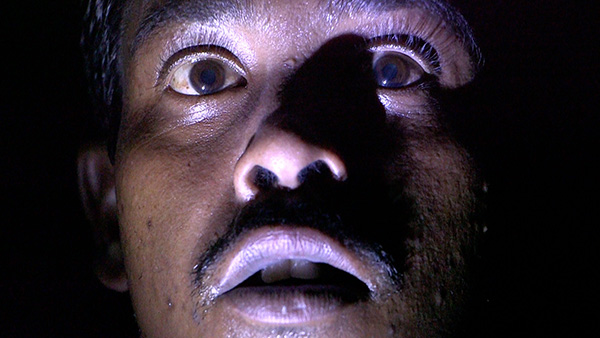

À Calcutta, dans le cabinet de l’hypnothérapeute Trupti Jayin, des patients explorent leurs vies antérieures et se retrouvent propulsés à diverses époques, pour essayer de traiter les traumatismes de leur existence actuelle. Dans le même temps, des chasseurs de fantômes, munis d’appareils électromagnétiques, enquêtent sur des maisons délabrées et tentent d’établir une communication avec les présences qui les hantent. Black Hole oscille entre le dispositif médiumnique et le piège à fantômes, traquant les étranges chemins de la réincarnation, jusqu’au court-circuit.

Le film sera présenté par Laurent Pellé, délégué général du Festival Jean Rouch, et sera suivi d’une rencontre avec Emmanuel Grimaud, cinéaste et anthropologue, chargé de recherche au CNRS (Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, LESC), Arnaud Deshayes, cinéaste et plasticien, et Carl Lavery, professeur en études théâtrales à l’université de Glasgow.

Black Hole [Trailer] from La Bête on Vimeo.

Consulter le programme 2022 des Rencontres cinéma et sciences humaines

Les Rencontres cinéma et sciences humaines de Nanterre proposent des séances de projections-débats afin de rendre compte de la diversité des échanges entre le cinéma et les sciences humaines et sociales.

Ces rencontres interrogent les mondes sociaux actuels ou passés à partir de multiples thématiques abordées sous des formes cinématographiques variées. Des films réalisés au sein des unités de recherche et de formation du campus de Nanterre, aux films lauréats de festivals de films documentaires, ces projections sont l’occasion de faire dialoguer cinéastes et scientifiques de disciplines diverses autour de leurs pratiques.

Elles sont organisées par la MSH Mondes, en collaboration avec le l’unité de recherche Histoire des arts et des représentations (HAR) et le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC).