Ses recherches

Un « athénien »

Il était élève de l’École Normale Supérieure, reçu en 1945 et agrégé de lettres classiques en 1949. Membre de l’École Française d’Athènes (1950-1956), il a conduit des fouilles en Grèce, à Delphes, à Gortys d’Arcadie et à Argos.

René Ginouvès © Revue grecque Ω MENT P (32, 1994)

Sur le terrain

Plus tard, il a travaillé sur deux sites dans une équipe franco-canadienne, comme spécialiste de l’architecture, à Laodicée du Lycos, dans la vallée du Méandre en Asie Mineure, et sur le site de Soloi sur la côté nord de Chypre.

Carte des sites qu’il a fouillés (noir) et étudiés rouge) © UMR ArScAn

Les bains de Gortys

Un site exceptionnel

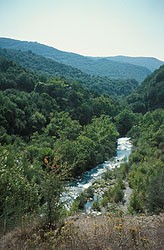

A Gortys, René Ginouvès a fouillé et étudié l’établissement thermal et le grand sanctuaire d’Asclépios d’époque classique. L’endroit avait été choisi dans l’antiquité pour la qualité de ses eaux. Le paysage est toujours impressionnant aujourd’hui.

« L’asclépieion était célèbre car Alexandre lui-même était venu consacrer sa lance ; mais il contrôlait aussi un accès majeur au territoire et les Macédoniens y avaient construit des fortifications puissantes, mettant en oeuvre leurs techniques nouvelles. » R. Ginouvès.

Paysage de Gortys et les gorges du Gortynios

Vue d’ensemble des bains © A.M. Guimier-Sorbets (UMR ArScAn), 08/2003

Bains de Gortys

L‘odéon et les thermes d’Argos

l’Odéon, les gradins droits

Argos, détail de l’Odéon, la cavea

Argos, les Thermes, détail © A.M. Guimier-Sorbets (UMR ArScAn), 08/2003

Par Francis Croissant, Professeur émérite d’Archéologie grecque à Paris I Panthéon Sorbonne

Membre de l’Ecole française d’Athènes à partir de 1952, René Ginouvès fut rapidement appelé à participer à la reprise des fouilles sur le site d’Argos, qui devait rester durant toute sa carrière au coeur de ses préoccupations d’archéologue. En quelques années, de 1953 à 1958, l’exploration de deux édifices majeurs — l’Odéon et les grands Thermes — et la découverte d’une luxueuse maison ornée de mosaïques figurées lui permirent de renouveler l’image de la cité d’époque impériale, et il fut heureux de prendre part à la construction du nouveau Musée par l’Ecole française. Ces recherches argiennes, qu’il poursuivit jusque dans les années 70 en y associant généreusement ses élèves, furent l’une des sources principales de la réflexion théorique sur l’architecture antique à laquelle fut consacrée par la suite une part essentielle de son activité scientifique. Mais sa conscience aiguë des responsabilités sociales qu’impliquait la fouille d’une ville en plein extension comme Argos, dont il rappelait non sans fierté qu’il avait été fait citoyen d’honneur, lui fit aussi concevoir dès 1980 un ambitieux projet d’intégration de l’exploration archéologique au développement urbain. Sur la base d’une coopération entre le Service grec des Antiquités, l’Ecole française et le CNRS, une équipe pluridisciplinaire d’archéologues et d’architectes-urbanistes fut ainsi constituée, à laquelle il ne ménagea pas son appui et qu’il fit constamment bénéficier de son expérience, de son imagination et de son infatigable enthousiasme.

Soloi, la ville basse

La fouille d’une ville chypriote

Entre 1964 et 1974, en collaboration avec l’équipe de l’Université de Laval à Québec que dirigeait le professeur Tran Tam Tinh, R. Ginouvès a conduit la fouille et l’étude de la ville basse, située dans le centre-ville proche du port. Mais en 1974 l’occupation turque de Chypre a interrompu le chantier. Dans la publication, il s’est intéressé aux occupations successives de la fondation de la ville à sa destruction et aux formes d’urbanisation dans les premiers siècles de l’Empire. La fouille avait mis au jour une rue à colonnades conduisant à l’agora et un nymphée du IIIe s. ap. J.-C.

La copie d’une tête en bronze

Une tête en bronze faisait partie du matériel trouvé par René Ginouvès et Lilly Kahil, mais écrasée à la suite d’un tremblement de terre. Seul le travail d’un artiste avait permis de restituer les volumes. La tête originale restaurée est conservée aujourd’hui au Musée de Nicosie. René Ginouvès possédait chez lui à Paris la copie la mieux réussie par l’artiste et utilisée comme modèle pour la restauration.

La copie conservée par R. Ginouvès © R. Ginouvès (UMR ArScAn)

L’architecture grecque

L’architecture de l’eau

Les fouilles qu’il a menées, d’une salle de bains hellénistique à Delphes jusqu’à l’établissement thermal de Gortys d’Arcadie et aux thermes romains, l’ont conduit à se spécialiser dans l’architecture de l’eau. Balaneutikè, sa thèse était consacrée au bain dans l’Antiquité grecque. Mais il a élargi ses recherches à d’autres champs, comme en témoigne ses ouvrages Les mosaïques de la Maison du Ménandre à Mytilène et Le Théâtron et l’Odéon d’Argos.

Argos, les thermes, vue d’ensemble © A.M. Guimier-Sorbets (UMR ArScAn), 08/2003

L’architecture et l’homme

Il est très vite devenu un savant de renom international grâce à ses recherches sur l’architecture grecque. Il s’efforçait de la mettre en relation avec l’histoire, avec les besoins et les aspirations de l’homme antique. Sa production a été importante jusqu’à son ouvrage sur la Macédoine, de Philippe II à la conquête romaine (1993), et au Dictionnaire méthodique de l’Architecture grecque et romaine.>

Vergina, le palais, pièce E, une des pièces donnant sur le péristyle, décorée d’une mosaïque. © A.M. Guimier-Sorbets (UMR ArScAn), 199

Sur l‘informatique pour l’archéologie

Par Anne-Marie Guimier-Sorbets, Université Paris Nanterre, UMR ArScAn

C’est à la bibliothèque de l’Université Laval de Québec que, en 1967, René Ginouvès a expérimenté les avantages de l’informatisation de la documentation – même s’il ne s’agissait alors que d’un catalogue de bibliothèque – et il a imaginé tous les avantages que l’archéologie pourrait en tirer pour la gestion documentaire des données factuelles.

En France, Jean-Claude Gardin avait déjà réalisé toute une série de travaux dans ce domaine, et René Ginouvès les a, dès lors, suivis avec beaucoup d’intérêt. Par ses réels talents d’enseignant, sa force de persuasion et son enthousiasme constant, il a lancé certains d’entre nous dans la même direction, nous procurant les moyens de travailler en créant à l’Université de Paris X-Nanterre en 1969 un centre de recherche plus spécifiquement destiné à l’archéologie classique. L’intérêt de cette voie, à l’époque, n’était pas évident ; beaucoup des institutionnels reconnus y étaient même franchement hostiles. René Ginouvès a toujours eu une confiance totale, certains disaient même excessive, dans l’apport de ces « nouvelles technologies de l’information » à nos disciplines « littéraires ». Il en a suivi les développements et souhaitait, autant que possible, les expérimenter pour voir quels bénéfices nous pouvions en tirer, à condition de les accompagner d’une solide réflexion méthodologique et de ne pas perdre de vue les finalités scientifiques de l’Archéologie.

Parallèlement, il a milité passionnément pour la création de larges banques de données documentaires, à la constitution desquelles il souhaitait voir participer les chercheurs de toute la communauté internationale. Il n’était pas le seul de sa génération à les promouvoir, mais ils étaient bien peu nombreux en archéologie classique. En cela, d’ailleurs, il n’a que partiellement réussi : les bases de données factuelles constituées en Archéologie à l’échelle internationale sont aujourd’hui très rares. Ce constat et son analyse ont été faits, notamment par lui, et ils restent toujours valables.

Comprenant que le support institutionnel était indispensable, il s’est aussi adressé à « son » institution, l’École française d’Athènes – institution traditionnelle s’il en est – et à Olivier Picard, qui en était alors le directeur. Le travail y a été entrepris dès 1981, et si cette École a aujourd’hui une certaine avance dans la gestion informatisée de ses archives scientifiques, c’est en grande partie à René Ginouvès et à Olivier Picard qu’elle le doit.

René Ginouvès avait compris que l’informatique allait changer nos méthodes de travail, mais que cela avait un « coût » méthodologique et exigeait le développement de nouveaux outils. Dans les années 70 et 80, il a préconisé et rédigé, en collaboration avec des spécialistes français et étrangers, des vocabulaires multilingues normalisant la terminologie traditionnelle et établissant les équivalences entre les différentes langues : il en a favorisé la réalisation pour le décor de la mosaïque ainsi que pour les formes de vases grecs, et il a rédigé lui-même le Dictionnaire consacré à l’architecture grecque et romaine. Véritables systèmes descriptifs destinés aux applications informatisées, ils sont assez largement utilisés aujourd’hui dans les publications de forme traditionnelle.